上海是我们党的诞生地,党成立后党中央机关长期驻扎上海。我多次瞻仰党的一大会址,每次都有很深的感触。上海要把这些丰富的红色资源作为主题教育的生动教材,引导广大党员、干部深入学习党史、新中国史、改革开放史,让初心薪火相传,把使命永担在肩,切实在实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦进程中奋勇争先、走在前列。

(2019年11月3日习近平总书记在上海考察工作结束时的讲话)

为庆祝中国共产党成立一百周年,上海广播电视台自6月28日起在全媒体平台推出5集大型理论文献片《诞生地》。东方卫视播出时间为6月28日-30日每晚21:30,7月1日22:40,7月2日23:10;新闻综合频道为每晚23:05;纪实人文频道播出时间为每晚20:00;百视TV、看看新闻Knews、百视通IPTV、OTT同步上线。

本片为国家广播电视总局立项的重点项目,已入选国家“十四五”(2021-2025)纪录片重点选题规划,由上海广播电视台出品,上海广播电视台纪录片中心制作。以每集50分钟的体量,依托散布在上海市区众多的红色纪念地,串联起中共党史上具有开创性、影响深远的大事件,回答了“中国共产党为什么诞生在上海”这一重大问题。

纪录片《诞生地》第一次以电视的方式,梳理、展现了自建党前后到大革命失败这段时间上海工人运动的概貌。整部纪录片如一张徐徐展开的“红色地图”,还原历史现场:从石库门到天安门,中国共产党一路走来,百年风华正青春。

纪录片强调人物、事件、地点的勾连。从具体的历史人物进入,搭建起历史的舞台,注重“空间”的衔接。移步换景,深入上海历史深处,与这座城市丰富的红色资源深度结合,是本片重要特点。

《诞生地》走进了中共一大纪念馆、新老渔阳里、毛泽东旧居(甲秀里)、中国劳动组合书记部、中共中央政治局机关旧址(1928-1931年)、中央特科旧址、中央军委旧址、中央秘书处旧址等包含“一馆五址”在内的上海三十余处红色遗址、旧址及纪念设施,为其“画像”,讲述这些红色地标背后的故事,展示历史的环境,关注现实的联系,呈现了一段历时百年的上海红色之旅。

刚刚开馆的中共一大纪念馆中收藏的首版《共产党宣言》中译本和中国共产党的机关刊物《向导》等珍贵藏品,也将在节目中与观众见面。

纪录片《诞生地》以小见大,充分挖掘红色资源里的故事、故事里的细节、细节里的精神。

在一年多的时间里,《诞生地》节目团队除走遍上海的众多红色遗址,更远赴北京、湖南、广东、江苏、浙江、安徽等地,拍摄早期革命者的故居、纪念馆,拜访他们的研究者和亲属;采访了陈独秀、俞秀松、李汉俊、罗亦农、杨殷、彭湃、欧阳立安等在上海活动过的早期革命者或革命先烈的亲属及后人。

在电视上第一次呈现了牺牲在上海的中央政治局常委、中共中央军事部部长杨殷,工人运动领袖孙良惠、刘华、陶静轩,以及“龙华二十四烈士”中年龄最小的欧阳立安等先烈的故事,为他们立传。把有深度的故事讲得有温度,把有精神的故事讲得更精彩。

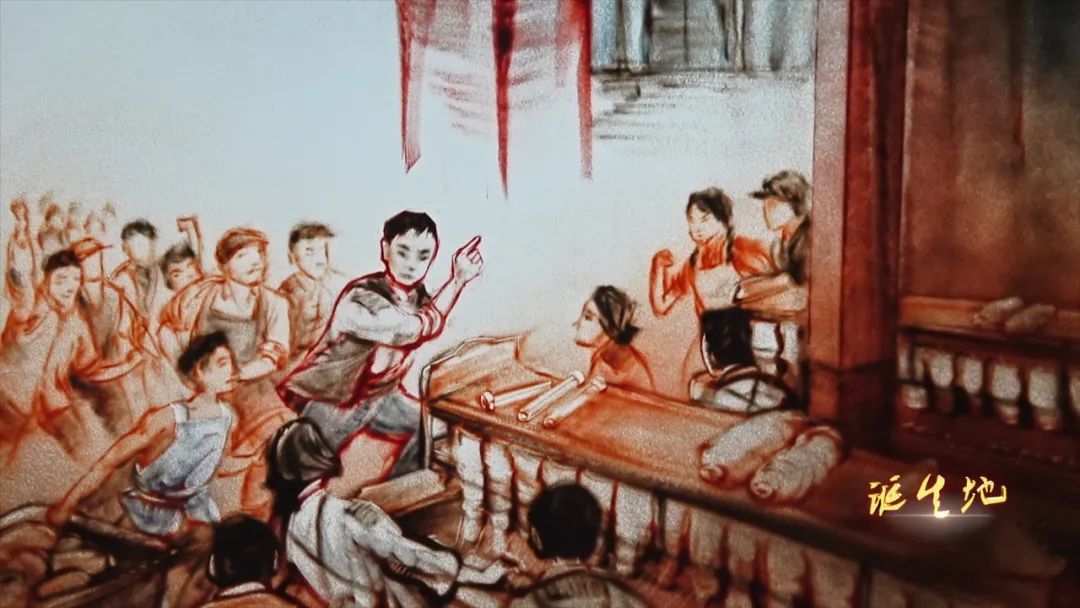

在艺术表现手法上,《诞生地》更为注重现代化与年轻化,追求细节的真实与精彩。节目组邀请中国知名沙画师高洁,以彩色沙画的形式展现党的一大召开、党如何开展青年运动、工人运动的风起云涌等场景;“虚实结合”,将棚内LED屏幕与实景道具相结合,将纪念馆中全息影像与现实陈设相结合,为观众带来全新的观赏体验。

《诞生地》的创作团队集结了上海广播电视台纪录片中心最强的历史题材纪录片的制作班底,《大上海》《浦东传奇》《彩色新中国》《上海解放一年间》等重大时间节点的纪录片均出自团队成员之手。如果说《大上海》是一部全景式回顾上海176年发展历程的“城市传记”,《诞生地》则聚焦于上海的红色文化,集中展现了上海作为党的诞生地和初心始发地在中国共产党百年历史中的重要地位。

本集讲述上海为何成为中国共产党的诞生地。1920年,陈独秀回到上海,住进老渔阳里2号,展开了一段“南陈北李、相约建党”的佳话。毛泽东、俞秀松、陈望道、李汉俊……信仰马克思主义的年轻人汇聚上海,走上了殊途同归的道路。1920年8月,就在老渔阳里2号的石库门里,成立了中国的第一个共产党组织,定名就是“中国共产党”。以上海为中心,党的早期组织辐射到全国与海外。1921年7月23日,中国共产党第一次全国代表大会在树德里召开,中国共产党正式诞生。“其作始也简,其将毕也巨”,一个开天辟地的大事件发生了。

※主要红色纪念地:

中国共产党发起组成立地(《新青年》编辑部)旧址、中国社会主义青年团机关旧址、1920年毛泽东寓所旧址、《共产党宣言》展示馆(陈望道旧居)、中国共产党第一次全国代表大会会址、中国共产党第一次全国代表大会纪念馆。

本集讲述从二大到四大,中国共产党如何从知识分子小团体转变为组织严密、纪律严明的群众性政党。中共二大确立了最高纲领、最低纲领,为中国革命指明了方向。中国共产党成立之初就开展妇女运动、青年运动,创办平民女校、合办上海大学。在国共合作的背景下,毛泽东在中共三大后来到上海,居住在甲秀里,他积极投入黄埔军校招生等重要工作。中共四大完善了中国共产党的组织建设,大革命蓄势待发。

※主要红色纪念地:

中共二大会址纪念馆、平民女校旧址、上海大学旧址纪念碑、上海毛泽东旧居(甲秀里)、中共四大纪念馆。

本集讲述1920-1927年间,上海风起云涌的工人运动。中国共产党在上海深入基层,办工人学校,唤醒并组织工人、成立工会、指挥罢工。本片沿着李启汉、刘华、孙良惠、陶静轩、顾正红、汪寿华等先烈的足迹,串起自1920年开始的上海工运大事件。从二月大罢工、五卅运动到上海工人三次武装起义,不仅回顾了这段波澜壮阔的工运历程,而且展现了以工人阶级为基础的政党的强大力量。

※主要红色纪念地:

中国劳动组合书记部、沪西工人文化宫、五卅惨案烈士流血处、上海总工会旧址

本集讲述上海的红色文化传播。上海是中国共产党宣传马克思主义思想和先进文化的主战场。从党的第一份机关报《向导》,到1930年代左翼文化生机勃勃发展。它深刻地改变了文学、音乐、美术、电影,乃至各种舞台艺术的面貌,使文艺从来没有如此广泛地启迪了社会,鼓舞了人民。

※主要红色纪念地:

中共一大纪念馆、中共三大后中央局历史纪念馆、中共中央政治局机关旧址(1928-1931年)、左联纪念馆、上海龙华烈士陵园(淞沪警备司令部)、《布尔塞维克》编辑部旧址、鲁迅故居、国歌展示馆、百代小楼

本集讲述中国共产党人在上海的奉献和牺牲事迹。无论在大革命时期还是在白色恐怖年代,共产党人在危急关头坚守信仰,不畏牺牲。这些有名的烈士和无名的英雄犹如一座座丰碑,见证了一个政党走向胜利的道路。

※主要红色纪念地:

龙华烈士陵园、中央特科旧址、中央军委旧址、中央秘书处旧址

No. 757, Yishan Road, Xuhui District,Shanghai

No. 757, Yishan Road, Xuhui District,Shanghai